近期,中国科学院新疆天文台恒星形成与演化研究小组的博士候选人申海亮,在导师加尔肯·叶生别克教授的指导下,运用CO(1-0)和NH3的观测资料,对银河系英仙座旋臂上两个紧邻的大型HII区及相应分子云进行了深入探究。该团队利用紫金山天文台13.7米毫米波望远镜和南山26米射电望远镜,对W5分子云进行了全面的CO(1-0)大尺度观测以及致密区域NH3高精度探测。这项研究旨在揭示大质量恒星形成后对周围环境的反馈效应,以及这些反馈如何影响后续恒星形成活动。

通过对比Herschel-PACS 250 μm、MSX 8.28 μm和PMO 13CO(1–0)数据叠加图像(如图一所示),研究人员发现W5 HII区边缘分子气体受到强烈影响,由于HII区膨胀和热辐射作用,导致氢分子柱密度增高、温度升高,并出现显著红蓝移现象。同时,他们还利用PAH辐射作为反馈区域标志,以便更准确地分析动力学活跃的区域,其中存在着满足形成大质量恒星条件的大块致密团。此外,这些地区内含有大量年轻类I型恒星,而未受反馈影响区域则缺乏这些特征。

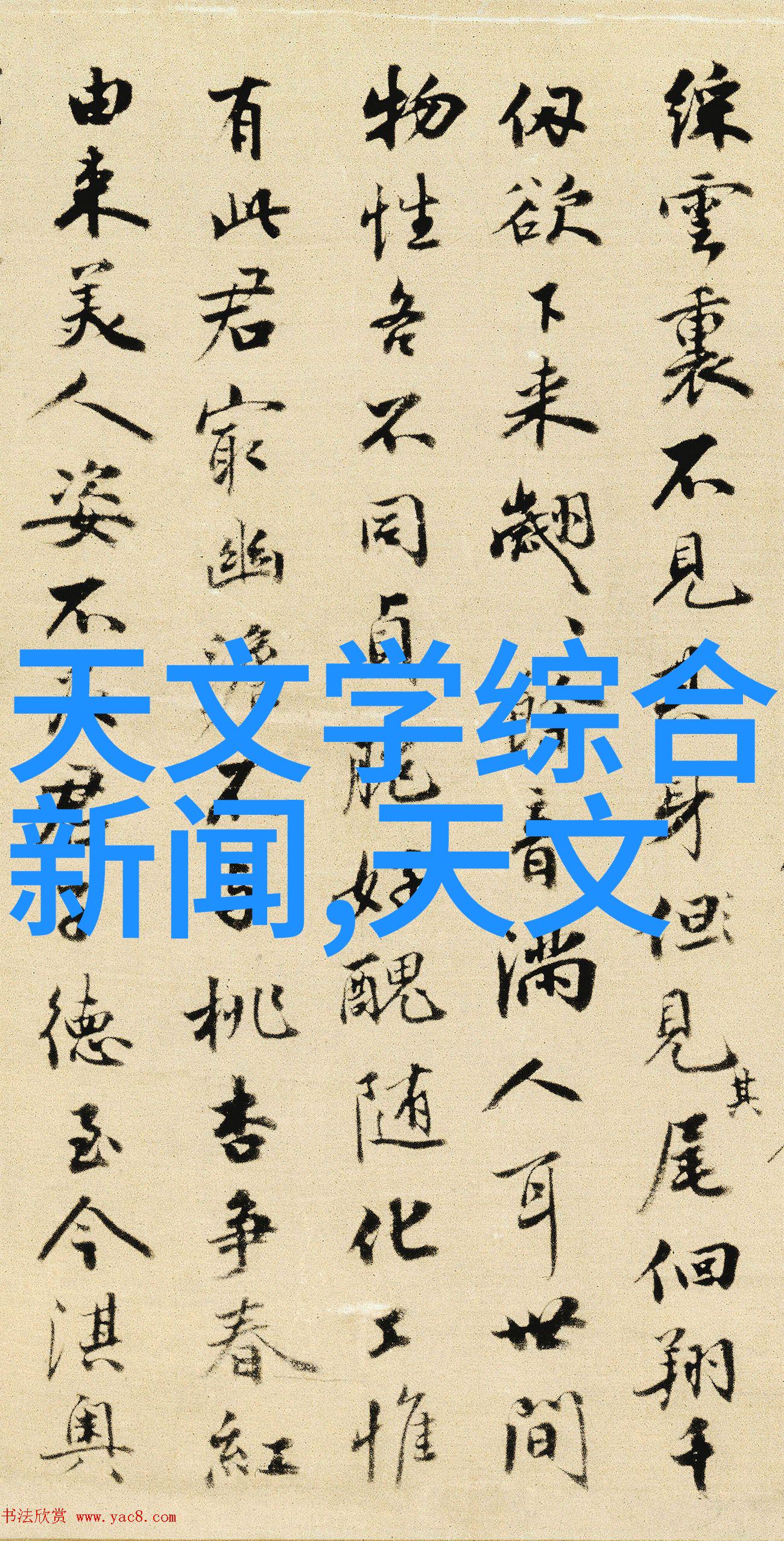

此次研究表明W5中的两个HII区通过扩张和辐射反馈有效触发了其边界壳层上的新一代恒星生成过程。相关成果已发表在国际知名期刊《天文与天体物理》2024年AA689A140版,该论文提供了一系列证据来支持这一结论,如图二所示,其中展示了clump结构质量半径关系及维里参数关系。

本项目得到了国家重点研发计划以及国家自然科学基金面上项目等资助,其数据服务由国家天文科学数据中心提供。